1.限定承認とは?

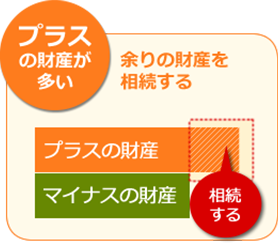

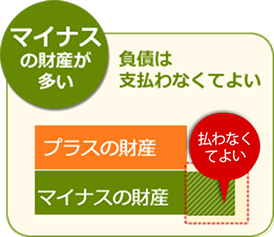

『相続人が財産を相続する時ときに、相続によって得たプラスの財産を限度として相続する 相続方法』です。

簡単に言うと、亡くなった方の財産の中だけで亡くなった方の借金等を返済し、財産が余れば 相続するという手続きです。

【相続手続きの種類は3つ 】

単純承認 故人の借金がない、または少額の場合に選択

故人の借金がない、または少額の場合に選択

相続放棄 故人の借金が財産よりも多い場合に選択

故人の借金が財産よりも多い場合に選択

限定承認 故人の財産と借金がどれだけあるか不明な場合に選択

故人の財産と借金がどれだけあるか不明な場合に選択

※3ヶ月を超えると自動的に単純承認したとみなされます。

つまり、相続する借金が相続する財産よりも多い場合に、亡くなった人から受け継ぐ相続財産を限度として、亡くなった人の借金を支払うという限度付きの相続の事です。

「相続財産に借金があるけれど、残したい財産があり、相続放棄はしたくない」という方や、

「自分が相続放棄をすると次順位の方に相続権が移ってしまうのは困る」

などのお悩みをお持ちの方から多くのご相談をいただいております。

どのような手続きが一番良い方法であるかは自身で判断せずに、専門家へ相談することをお勧めします。

2.限定承認のメリットとデメリット

「限定承認手続き」は、故人の相続財産にプラスの財産とマイナスの財産の両方がある場合、負債を相続する範囲が限定されるので良い相続手続きの手段といえます。

ですが、限定承認にもデメリットがありますので、注意が必要です。

❶相続財産の範囲内のみで、借金などを支払えば足りる。

❷亡くなった人の借金を、相続人自身の財産で支払わなくても良い。

❶限定承認手続きを選択することで、本来はかかってこない税金がかかることがある。

❷他の相続手続きに比べて、手続きが煩雑。

明らかに負債が多い場合は相続放棄がよいかもしれませんが、相続放棄手続きは一度しかできません。

限定承認手続きも同様ですので、相続手続き方法の選択は大変重要です。

書類収集・作成等もご自身ですることは大変な作業になりますし、間違いがあっては申請受理されないことになりかねません。

手続き開始後に取り消すことは原則できませんので、ご注意ください。

3.限定承認を検討するべき4つのケース

以下のような場合は、積極的に限定承認を検討するとよいでしょう。

(1)プラスとマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合

相続財産を調査しても詳細がわからず、プラスとマイナスのどちらの財産が多いのかわからない場合は、限定承認を検討するとよいでしょう。

特に亡くなった方が事業を営んでいた場合、保証人になっている可能性があります。保証債務は調査が難しいため、全てを把握することはなかなかできません。後になって、保証人宛てに多額の請求が届く可能性もあるので注意が必要です。限定承認を選択すれば、プラスの財産の範囲内での清算で済むため、後から多額の債務が発覚しても相続する必要はありません。一方、後から莫大な財産が見つかった場合は相続できます。

(2)マイナスの財産が超過していて特定の遺産を残したい場合

「債務超過の状態にあるけれど、実家など、どうしても残したい財産があり、相続放棄はしたくない」という場合は、限定承認を選択するとよいでしょう。

相続人には先買権という権利があり、財産が競売にかけられる前に購入できるからです。ただし、財産を購入するための資力は必要です。

(3)被相続人の事業を引き継ぎたい場合

被相続人の事業を引き継ぎたい場合は、限定承認を選択するとよいでしょう。限定承認を選択した場合、被相続人が遺した債務を整理したうえで事業を引き継ぐことが可能です。

ただし、プラスの範囲でしか弁済しないため、取引先の債務も満額返済できない可能性があるという点に注意が必要です。とはいえ、限定承認手続きとは別途、相続人が今後の売上や自己資金から独自に払っていくこと自体には制限がありませんので、重要な取引先で今後もお付き合いが必要な場合は、個別に払うことで解決が可能です。

(4)次の相続順位の人に迷惑をかけたくない場合

遺産が債務超過の状態にある場合、一般的に相続放棄を検討することが多いでしょう。しかし、相続放棄をすれば、相続権が次の相続順位の人に移るため、迷惑をかけるおそれがあります。限定承認を選択すれば、先順位の相続人だけで全て完了するため、次の相続順位の人に迷惑をかけずに済みます。

4.限定承認と相続放棄の違い

亡くなった方が多額の債務を残していた場合、相続放棄と限定承認のどちらを選択すべきか迷うこともあるでしょう。どちらが適しているかは個々の事情によって異なるので、一概にはいえません。しかし、二つの制度の違いを知っておくことで適切に判断しやすくなるでしょう。

限定承認と相続放棄の主な違いを以下の表にまとめました。どちらを選択するか迷っている場合は参考にしてください。

| 限定承認 | 相続放棄 | |

|---|---|---|

| 概要 | 債務清算後に残った分を相続する | 全ての財産の相続を放棄する |

| 申立人 | 相続人全員で申し立てを行わなければならない。ただし、相続放棄との組み合わせは可 | 相続人各自が単独で申立てが必要 |

| メリット | ・債務を清算後に残った財産を相続できる

・後から財産が発見された場合は相続でき、債務が見つかった場合はプラスの財産の額を超えて相続する必要がない ・相続したい財産は相続できる |

・債務を相続しなくて済む

・単独で手続き可能で、他の相続人と関わる必要がない ・手続きが比較的易しい |

| デメリット | ・相続人全員で申し立てる必要がある

・手続きが複雑で、手間と時間がかかる ・みなし譲渡所得税が発生する可能性がある ・(相続税が発生する場合)小規模宅地等の特例の適用ができない |

・後になって多額の財産が見つかっても相続できない

・一度受理されると撤回できない ・次の相続順位の人に迷惑をかける可能性がある |

| おすすめの場合 | ・プラスとマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合

・マイナスが超過しているが、特定の遺産を引き継ぎたい場合 ・被相続人の事業を引き継ぎたい場合 ・次の相続順位の人に迷惑をかけたくない場合 |

・明らかに債務超過である場合

・遺産を一切相続したくない場合 ・他の相続人と関わりたくない場合 ・特定の相続人に遺産を集中させたい場合 |

どちらの方法を選択するべきか判断するのが難しい場合は、専門家に相談するとよいでしょう。

5.限定承認の申立方法

限定承認を選択したい場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。ここでは、申立方法について解説します。

(1)申し立てられる人と申立先

限定承認を申し立てられるのは相続人全員です。ただし、各自で別々に行うことはできません。相続人全員で協力して申し立てをする必要があります。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄の裁判所は裁判所公式サイトの以下のページで確認できます。

(2)必要書類

限定承認を申し立てるには、以下の書類を準備する必要があります。添付書類は、同じものがある場合は1通で足ります。

| 提出が必要なケース | 書類 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 全員共通 | 申述書 | 裁判所公式サイトよりダウンロード可能 | |

| 添付書類 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類 | ||

| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | |||

| 申述人全員の戸籍謄本 | 相続人の中に死亡者がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本類も必要 | ||

| 申述人が被相続人の父母の場合で、どちらかが既に亡くなっている場合 | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類 | ||

| ・申述人が配偶者のみの場合 ・申述人が被相続人の兄弟姉妹、その代襲者の場合 |

・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本類 | 相続人の中に死亡者がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本類も必要 |

また、限定承認の場合は、申し立て書類の一部として「財産目録」が必要となりますので、預貯金や不動産など、どういった資産や債務があるのか、分かる範囲の最低限の調査が必要となりますので、期限に間に合うよう早めの行動が重要です。平日の日中を利用しての調査がほとんどとなりますので、お仕事等の関係で難しい場合は専門家への依頼をおすすめいたします。

(3)申立費用

申し立て時に必要な費用は以下のとおりです。

・収入印紙 800円

・予納郵券代 数千円(裁判所による。要確認)

・戸籍謄本など添付資料取得費用 数千円

・金融機関等の残高証明書等、各種財産調査費用 数千円

申し立て後には、官報公告費用が5万円程度かかります。さらに、遺産に不動産が含まれる場合は、鑑定費用として数十万円程度必要にあるケースがあります。

6.限定承認の申し立て後の流れ

限定承認の申し立てが受理された後は、以下の流れで手続きが進みます。不慣れな方には複雑に感じられることも多いので、専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

(1)家庭裁判所から受理通知書が送られてくる

申述書や添付書類などの申し立て書類が無事に受理されると、家庭裁判所から受理通知書が届きます。通常は、申し立てから1ヵ月程度で送られてきます。

(2)相続財産清算人の選出と清算手続きの開始

限定承認では、プラスの財産を換価し、マイナス分を支払うという清算手続きを行います。この手続きは相続人が一人である場合は、その方が行いますが、複数の場合は、裁判所が申述人の一人を相続財産清算人として選任し、その方が行うことになります。

(3)債権申し出の官報公告の掲載

債権者に対して限定承認をしたことを告知し、期限内に債権の申し出をするよう官報で公告します。この手続きの期限は以下のとおりです。

・相続人が一人の場合:申し立て受理後5日以内

・相続財産清算人が選任された場合:選任後10日以内

※期限を守るにはあらかじめ受理の前段階で家裁との調整が必要となりますので、分からない場合は専門家と相談してすすめることをおすすめします。

(4)債権者への催告

あらかじめ存在を把握できている債権者に対しては、個別の催告が必要です。

(5)債権者への弁済

債権者から申し出があった場合、プラスの財産の換価分で弁済します。万が一、債務の方が多い場合には、優先債権者(税金、担保権者等)には先に弁済を行い、一般債権者については各債権者の債権額に応じて按分で弁済を行うこととなります。

なお、不動産など手放したくない財産がある場合は、換価のタイミングで先買権を行使してください。この場合には、家裁に対して「鑑定人選任の申立」が必要となりますので、分からない場合は専門家に相談して進めることをおすすめします。

7.限定承認手続きの注意

限定承認手続きを行う上で注意する点がいくつかあります。簡単に言うと、亡くなった方の財産の中だけで亡くなった方の借金等を返済し、財産が余れば 相続するという手続きです。

①相続財産・負債の調査は必ずしっかり行いましょう!

十分な調査をしないままでいると、後々借金が見つかったとしても、限定承認」の手続きを行うことが出来なくなってしまいます!

②手続きは3ヶ月以内に!

限定承認の手続きは、相続にになったと知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。

3ヶ月以内であればいつでも申立は出来ますが、3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認したものとみなされてしまいますので、注意が必要です!

この、3カ月の期間のことを「熟慮期間」といいます。

ただし、遺産の調査に時間がかかりとても3ヶ月以内には把握しきれないような場合には、家庭裁判所へ申し出て、期間の延長をしてもらうことが出来ます。

また3ヶ月という期間については、相続人が複数人いてそれぞれ相続人になったと知った日が異なる場合には、一番最後の方を基準にして考えましょう。

③手続きは必ず相続人全員で行いましょう

限定承認は、遺産全体に関わるものです。そのため、相続人が複数いる場合は、限定承認の手続きを相続人全員で行う必要があります。

相続人のうち、たった一人でも単純承認を選んだ場合は、限定承認の手続きは出来なくなります。

そうなってしまった場合は、他の相続人も「単純承認」をするか「相続放棄」をするかのどちらかしか選べないので注意しましょう。

ただし、相続人のうち一人が相続放棄をした場合は、残りの相続人だけで限定承認の手続きをすることが出来ます。

④手続き完了まで相続財産は処分しないこと!

限定承認の手続きが終わるまでは、遺産を捨てたり、売ったりすることは出来ません。

限定承認の手続き完了前に、少しでも遺産を処分してしまうと、自動的に単純承認したものと見なされます。

そうなると「限定承認」や「相続放棄」の手続きが一切出来なくなってしまうので、手続きが終わるまでは、相続財産は処分しないでおきましょう。

十分な調査をしないままでいると、後々借金が見つかったとしても、限定承認」の手続きを行うことが出来なくなってしまいます。

8.まとめ

今回は、限定承認について詳しく解説しました。

プラスの財産の範囲内で債権を弁済する限定承認は、プラスとマイナスのどちらの遺産が多いのかわからない場合や、債務超過であるけれど実家など特定の財産を残したい場合などに有効な手続きです。

申し立て自体はそれほど難しくはありませんが、その後の手続が複雑なので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

当センターは、限定承認の豊富な実績を持つ専門家がさまざまな相談に対応しております。無料の個別相談会も実施していますので、お気軽にご相談ください。当センターで対応した過去の相談事例を確認したい方はこちらをご覧ください。

参考:限定承認の相談事例